外国人が武道に興味を持った元祖映画「ラストサムライ」のモデルは西郷隆盛

ここ数年日本に海外から外国人観光客が増えていますが、その要因にインターネットで日本のアニメや映画、ドラマを観て「サムライ」の跡地を観光しているそうです。

日本の西端、鹿児島県も多くの外国人観光客が訪れています。

ある日道を歩いていると、外国人観光客に声を掛けられて「ショーグンミュージアム!」と聞かれ

「ショーグン? 鹿児島で殿様と言えば 島津斉彬???」と思ったら、

鹿児島市上竜尾町にある南州神社(西郷さんのお墓)の横にある西郷南洲顕彰館(さいごうなんしゅうけいしょうかん)に行きたいそうでした。

南州神社の中の銅像

西郷さんのお墓

アメリカに住んでいる友人のご主人が西郷隆盛の大ファンで鹿児島で示現流という剣術を習っているのですが、

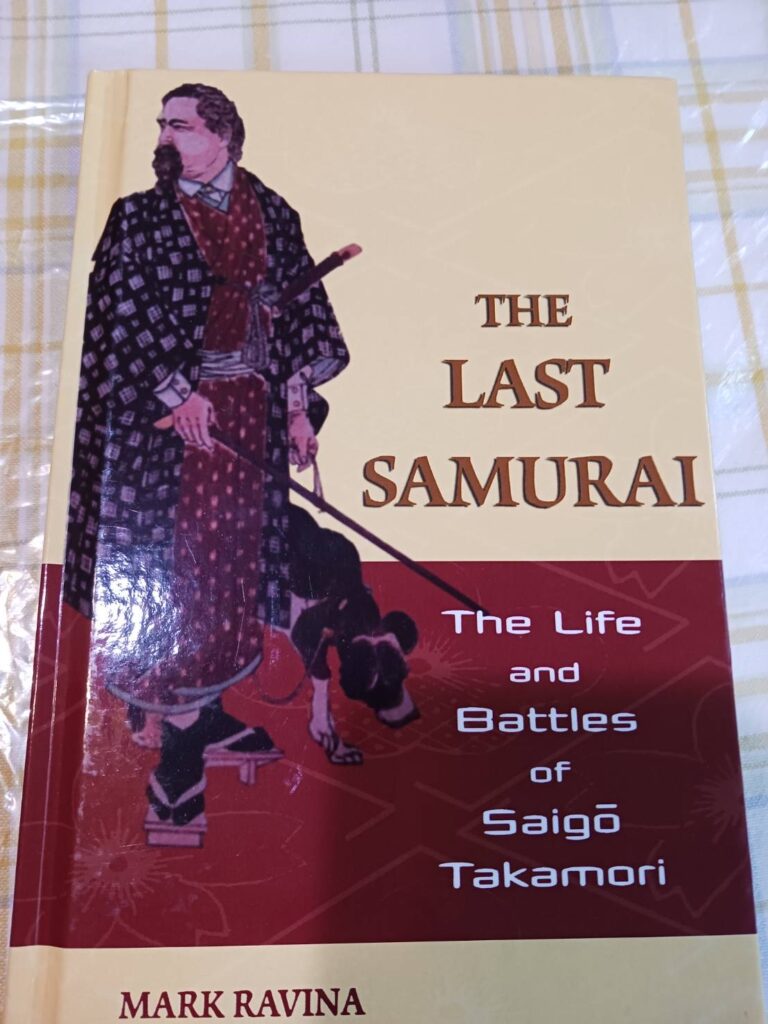

その方が映画「ラストサムライ」のモデルになったのは西郷隆盛で映画とは別に英語である本を教えてくださいました。

それがコチラ

THE LAST SAMURAI

The Life and Battles of Saigō Takamori

MARK RAVINA

という本です。

どういった内容かAI要約ですが、このように本の紹介がされていました。

西郷隆盛の生涯は、下級武士としての質素な出自から、国の指導者となり、反乱軍の指導者として死に至るまで、まるでドラマのような展開をたどります。

その波乱に満ちた生涯は、長年にわたって日本の読者を魅了し、今ではアメリカ人も惹きつけています。

彼の人生は、トム・クルーズと渡辺謙が出演するハリウッド映画『ラストサムライ』のインスピレーションにもなっています。

この生き生きとした新しい伝記の中で、エモリー大学の歴史学教授で東アジア研究センター所長でもあるマーク・ラヴィーナは、

ハリウッドの脚色や日本の伝説の背後にある事実を掘り下げ、西郷の人生に込められた情熱と哀しみを解き明かしています。

歴史学の研究者としてだけでなく、「ヒストリーチャンネル」への出演でも知られるラヴィーナは、

西郷が生き、そして死んだ「武士の最期の時代」の世界を再現しています。

『ラストサムライ』は、西郷が南日本の田舎で税務官として働いていた青年時代から、熱烈な尊王論者として全国的に名を知られるようになるまでをたどります。

西郷は政治活動のために2度も流刑に処され、日本の遠隔の奄美大島、沖永良部島に送られましたが、そこで彼は死を覚悟していました。

しかし、この流刑がかえって彼の忠誠心を際立たせることになり、1864年には主君に呼び戻され、天皇を復権させるための戦いに参加しました。

1868年、西郷は主君の軍を率いて幕府を倒す戦いを指揮し、明治天皇の新政府の指導者のひとりとなります。

しかし、西郷にとって国家指導者としての地位は苦悩の連続でした。彼は近代的な徴兵制の必要性を理解していましたが、

伝統的な武士の時代を懐かしく思っていたのです。西郷は、天皇に仕える中で死ぬことを願っていました。

1873年、西郷は朝鮮への使節任命を希望します。朝鮮国王に日本天皇への敬意を示すよう要求し、必要であれば刀を抜いてでも皇室の名誉を守る覚悟でした。

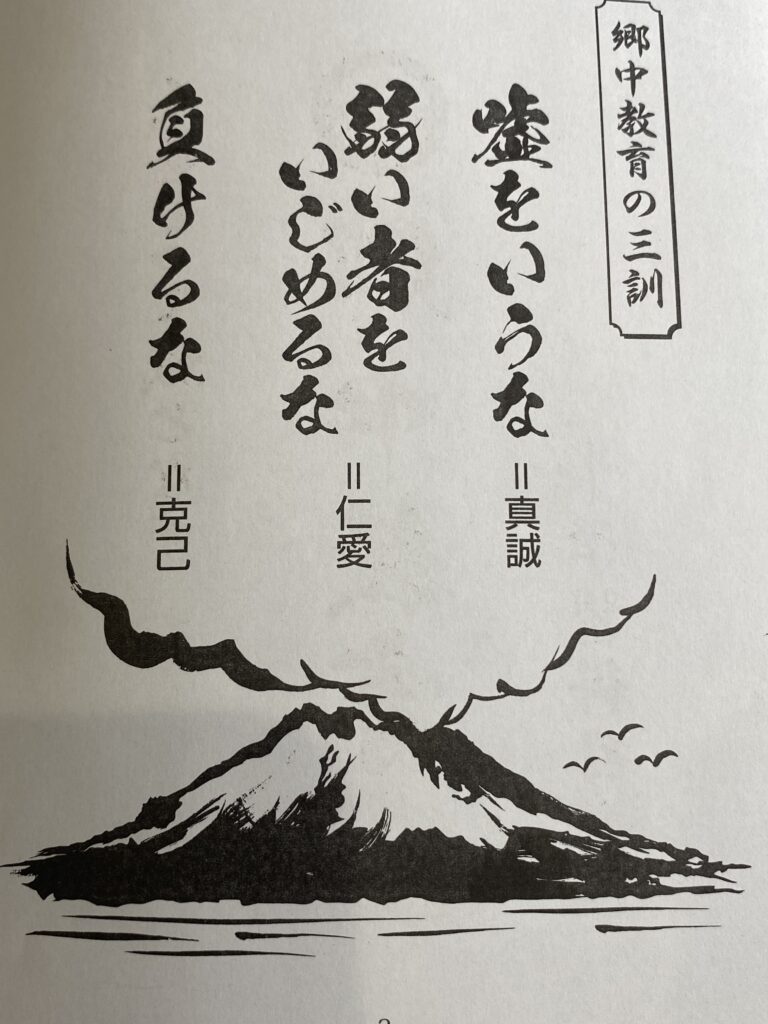

しかし、その願いは拒否され、彼は郷里に戻り、最後の数年間を教師として過ごし、若い武士たちに「質素」「誠実」「勇気」を教えていました。

1876年、政府が武士から刀を取り上げたことで、西郷の支持者たちは蜂起し、西郷は不本意ながらその指導者となります。

この反乱は、数百年の中でも最も血なまぐさい戦争となり、両軍あわせて1万2千人以上が死亡し、新政府を財政破綻寸前に追い込みました。

政府は西郷を反逆者・裏切り者として非難しましたが、そのプロパガンダでは彼の名声を消すことはできませんでした。

そして死後12年の1889年、政府は西郷の罪をすべて赦免し、彼に官位を追贈しました。

『ラストサムライ』において、西郷は、アメリカ人にとってのロバート・E・リーのように、偉大で高潔な武士として描かれます。

忠誠と名誉に従い、自らが生涯を捧げた祖国において内戦を引き起こすことになっても、その道を選びました。

西郷の人生は、日本の封建社会の実態を垣間見ることのできる魅力的な視点であり、伝統と近代化という岐路に立たされた国の歴史を浮き彫りにする物語です。

鹿児島島津藩に古くからある教育「郷中教育」のテキスト

今でも西郷隆盛をはじめ日本のために命懸けで生きた偉人の言葉がたくさん残されています。

世界が大きく変わろうとする現代において武士道サムライの生き方が人の心を打つので、世界各地から多くの人が訪れているのでしょう。

日本人の精神 武士道のエッセンスを今後と提供して参ります。

西郷さんが残した言葉「敬天愛人」

鹿児島には六月灯(現在の7月開催)という夏祭りがあり、毎年多くの参拝客で南州神社も賑わいます。

子供の頃から西郷さんが残した言葉のおかげでその言葉が鹿児島県民の心の支えになっています。